미디어 아트 속에 생성하는 감수성: 김현주의 ‘유영하는 자아’

정연심 (미술비평, 큐레이터)

Published in Pieces of Me Exhibition Catalog 2013.3.

쿤스트독에 설치된 김현주의 ‘유영하는 나의 자아’는 테크놀로지를 자유자재로 다뤄온 미디어아티스트가 테크놀로지의 유저(user)로서 그동안 느껴온 진솔한 모놀로그를 보여준다. 작가는 그동안 미디어 아티스트로 소셜 네트워크(Social Network)를 기반으로 한 미디어 아트 작업과 미디어 파사드 작업을 다양하게 실험해왔으며, 융·복합 프로젝트를 통해 상이한 관심을 가진 미술가들과 기술적인 협업을 진행하기도 했다. 작가는 한빛 미디어 갤러리와 서울 스퀘어, 상암 DMC를 잇는 트라이앵글 미디어 파사드를 실험하며 실시간 SNS를 통해 새로운 소통방식을 시도하였다.

김현주는 그동안의 작업을 바탕으로 디지털 스마트 사회에서 정보와 이미지의 관계 속에서 현대인이 느끼는 감성과 소외, 그리고 실존의 문제를 주로 다룬다. 특히, 쿤스트독에서의 작업은 테크놀로지를 둘러싼 다양한 시도보다는 디지털 매체가 우리의 일상 속으로 더욱 더 외연을 확장해가면서 미디어 아티스트가 직면하는 일종의 심리적인 리얼리티와 갈등과 타협을 시각화한다. 포스트미디어의 시대, 디지털 시대에 작가뿐 아니라 스마트 폰과 소셜 네트워크에 노출되어 온 사람이면 누구나 가상과 현실의 경계가 모호한 영역에서 부유하고 유영하는 자신을 발견하게 된다. 작가는 가상과 현실이라는 혼성적 공간에서 우리가 경험하게 되는 정체성과 신체성의 다양한 변화를 보여준다. 미디어아트는 다양한 기술과 프로그램을 바탕으로 매체와 유저간의 ‘인터랙티브’한 경험을 더욱 강조해왔지만, 매체 기술은 인간 상호간의 감성적 측면을 더욱 단일화, 단순화시키면서 감성적으로 서로를 소외시켜왔다. 아이러니하게도 SNS는 가장 많은 소통창구로 활용되고 있지만, 서로를 가장 소외시키는 혼성적 공간이기도 하다.

쿤스트독에서 열린 김현주의 전시 오프닝(2013년 3월 16일)은 이지선의 퍼포먼스와 김이경(시노그래퍼), 박순영(사운드 아티스트), 이지성(큐레이터)의 협업으로 이뤄진 미디어 퍼포먼스로 시작되었다. 웨어러블 컴퓨팅(wearable computing)이 설치된 퍼포머의 신체는 김현주가 보여주는 비트화되고 파편화된 디지털 신체이다. 퍼포머의 신체에는 센서가 설치되어 접속이 되는 순간 그는 자동적으로 움직이는 일종의 기기체로 변한다. 이 순간, 포스트휴먼(posthuman)의 신체는 정신성과 함께 하지 못하고 마치 서로 이질적으로 존재한다. 이런 불편한 순간은 퍼포먼스 전반에 흘러나오는 사운드를 비롯해, 김현주가 직접 만들어 낸 트윗봇의 움직임, 프로젝트로 떨어지는 시적인 언어들을 통해 미장센((mise en scéne)으로 관람자들을 혼돈케 한다.

김현주의 설치 작업 안에서 벌어지는 퍼포먼스는 관람자들로 하여금 포스트휴먼적인 기기를 몸에 설치한 것 같은 몰입을 일으킨다. 퍼포먼스가 끝난 이후, 이러한 몰입은 디지털 기술과 소셜미디어가 과연 우리의 몸과 정신의 관계, 나와 너의 관계, 물리적 나와 심리적 나와의 관계를 어떻게 이질화시키는지에 대한 비평적인 질문으로 이어진다. 김현주의 설치는 테크놀로지에 바탕을 둔 미디어 퍼포먼스에 몰입되었던 우리를 물리적으로 그리고 심리적으로 끌어내어 소셜 미디어의 공간을 다시 돌이켜보게 한다. 과거 김현주가 미디어 인터랙션에 주력했다면, 이번에는 공학베이스의 연구에서 미디어 아티스트로서 예술성을 모색했던 과정에서 작가가 느꼈던 비평적 질문들을 내보이고 있다.

인터넷을 통해, 그리고 소셜 네트워킹을 통해 정보시대가 열리면서 새로운 소통방식이 제시되었고, 이러한 기술적인 변화는 우리의 일상을 변화시키며 디지털 매체의 혁명을 가능하게 하였다. 1988년 제프리 쇼(Jeffrey Shaw)가 제작한 <읽을 수 있는 도시(The Legible City)>(1988-1991)와 같은 디지털 매체 작업이나, 토마스 루프(Thomas Ruff)가 디지털 사진 이미지들을 끊임없이 조작하고 합성하여 픽셀을 변형시켰던 <Jpegs 연작(Jpegs series)>은 디지털 기술 없이는 불가능한 작품들이다. 보들리야르의 ‘시뮬라크르’의 개념을 넘어 이미지는 정보처럼 데이터화되는 변화를 초래했다. 소셜 네트워크의 공간에서 익명의 누군가가 생산, 제작한 이미지는 또 다른 사람에 의해 소비되고 변형되어, 재생산된다.

비디오, 영상은 컴퓨터와 설치와 함께 다뤄지면서 새로운 매체 실험이 시작되었고, 모더니스트들의 화이트 큐브는 마치 블랙박스(black box)와 같은 어두운 공간을 필요로 하게 되었다. 비토 아콘치, 브루스 나우먼 등과 같은 초기비디오 미술가들이 폐쇄회로(CCTV)를 이용하여 그야말로 감시용 TV와 같은 작은 스크린을 이용하였다면, 블랙박스를 필요로 하는 뉴미디어 미술가들은 대형 스크린으로 ‘몰입’을 유도하는 방식으로 변해왔다. 여기서 일어난 변화는 이제 미술이란 오브제(object)도, 미니멀리스트들이 구사하던 ‘사물(thing)’이나 ‘사물성(objecthood)’ 개념도 아닌, ‘이미지’로 천착하고 있다는 점이다(Alexander Alberro, “Questionnaire Alberro,” October (Fall 2009), p. 58; 이미지로의 변화를 지적하며 이 점 때문에 ‘시각문화’가 연구되었다고 본다; Susan Buck-Morss, “Visual Studies and Global Imagination,” Papers on Surrealism 2 (Summer 2004), pp. 1-29) 특히, 아날로그에서 디지털 이미지로의 전환은 작가들이 과거에 비해 더욱 용이하게 ‘편집’할 수 있는 환경을 부여했으며, 허구와 상상에 의존한 픽션의 세계와 리얼리티를 보여주는 논픽션의 이미지가 서로 혼용되어 등장하기 시작했다. 전통미술에서 ‘생산/제작’이라는 개념이 변화하지 않는 부동의 상태였다면, 뉴미디어의 등장은 이러한 카테고리가 고착화된 것이 아니라는 점을 인식하게 하였다.

작가 김현주는 리얼리티보다 더 실재적인 소셜 네크워크의 가상공간에서 현대인들이 느끼는 감성의 분열과 실존의 문제를 제기하는데, 가상의 공간에서는 연속적인 시간성이 깨지는 이시성(異時性, heterochrony)이 더욱 중요하게 다뤄지기 때문이기도 하다. 사이버 공간에서는 선적인 시간의 흐름이 깨지면서, 과거와 현재, 미래는 끝없이 서로 뒤섞이며 혼용되어 있다. 이 공간에는 자연스러운 것과 인위적인 것, 아날로그적인 것과 디지털적인 것, 감성적인 것과 이성적인 것, 거친 것(편집되지 않은 것)과 다듬어진 것(편집된 것) 등 그야말로 날 것과 익힌 것이 서로 반대의 지점에 존재하는 것이 아니라, 서로의 경계를 오가며 우리의 감각을 확장시키고 때로는 서로를 소외시킨다.

김현주는 “나의 몸은 작고 작은 비트가 되어 광활한 사이버네틱 공간에 흩뿌려지고, 다른 몸들과 뒤섞이고 연결된다. 그것이 나와 우리의 몸이다”라고 표현하고 있다. 작가는 인간과 기계의 감각이 서로 결합되어 있는 포스트휴먼적 현상 속에서 기계적인 피드백을 통한 즉각적인 인터랙티브를 구현하기보다는 이러한 사이버 공간에서 상호간에 감성적 교감이 가능한지를 되묻는다.

소셜 네트워크를 통해 우리는 서로 접속되어 있고 연결되어 있어 있지만, 한편으로는 서로 소외되어 있고 분절되어 있는 점으로 구성되어 있다. 누구든지 쉽게 대화를 할 수 있으면서도 한편으로는 서로가 서로를 고립시키는 익명성과 단절을 꿈꾼다. 테크놀로지에 대해 해박한 지식을 가지고 있는 작가는 쿤스트독의 1층과 2층 공간을 이용해 이러한 사이버 공간에서 우리가 느끼는 외로움과 공허함을 ‘심리적’ 인터랙티브 형식으로 풀어내고 있다. 그는 인간적인 감수성과 가상공간 속에서 분열된 인간의 주체성을 그려내기 위해 쿤스트독의 공간을 미장센으로 변화시켰다. 쿤스트독의 바닥에 뿌려지는 영상에는 편집되지 않은 트위트의 글귀들이 흩어져있다. 이것들은 포토샵에서 편집되지 않은 날 상태의 거친 텍스트들이며, 이러한 텍스트는 파편화된 신체처럼 통일감이나 영속성이 없는 일시적인 것들이다. 텍스트들은 디지털의 픽셀, 비트처럼 일시적으로 존재하다가 빠른 속도로 사라져버리는 수퍼-모더니티(super-modernity)의 가상 이미지로 존재한다.

김현주는 <Pieces of Me II>을 새로운 신작으로 제작하였으며 쿤스트독의 1층 갤러리 공간의 장소성을 살렸다. 그는 트위트 상에서 받은 감성적 표현과 연관된 글들을 받아서 이를 프린트하거나 모빌화 시키는데, 밀집되어 있는 글들은 조각적 설치 작품으로 존재한다. 트위트 공간은 빠르게 업데이트되고 변화하는 공간으로 그 어느 것도 고정되어 있는 것이 없다 (노란색 텍스트는 시간상 최근에 받은 글이다). 트위트 사용자들은 지속적으로 바뀌며, 사람들이 간단하게 남긴 문장들에 대한 코멘트와 코멘트의 코멘트 등은 소셜 네트워크 공간을 일시적이며 덧없고, 편집되지 않은 거친 공간으로 만든다. 슈퍼 모더니티의 세계라고 부를 수 있는 트위트의 공간은 가벼우며, 소비되는 인스턴트 공간이다. 이곳은 네트워크 상에서 존재하는 나라는 자아가 분산되고 분열되는 곳이며, 나의 몸과 정체성이 비트화되고 파편화되는 곳이기도 하다. 이러한 느낌은 김현주 혼자만 느끼는 것이 아니라, 소셜 네트워크에 참여하는 사람이면 누구나 비슷한 느낌을 경험하기 때문에 이러한 감성적 표현들은 집단화된다. ‘유영하는 자아’는 디지털 환경 속에서 우리가 일상적으로 경험하는 감성적 측면들을 물리적 설치로 풀어내며 그 어디에도 속하지 못하고 부유하는 우리의 자화상을 표현한다. 디지털 매체는 우리의 감각과 신체성을 확장시켰지만, 심리적인 위안을 주지는 못했다.

쿤스트독에 설치된 김현주의 작업 <Pieces of Me I – Tweetbot>은 2013년 봄 사비나 미술관이 기획한 《소셜아트@예술, 소통 방식의 변화/ Social Art》에 작가가 설치한 작품과 개념적으로 연장선상에 있다. 당시, 작가는 전시 <TweetBot v1.0》를 제작하였는데, 이번에 전시되는 45 센티미터 크기의 기어다니는 ‘트윗봇’은 작가가 트위트에서 ‘외로운,’ ‘lonely,’ ‘고독,’ ‘홀로,’ ‘waiting alone ‘등 인간적인 감성을 표현하는 단어들을 검색하여 이를 관객에게 보여주는 방식을 택했다. ‘트윗봇’은 트위트 로봇으로 트위트에서 존재하는 단어들을 포착해내는 기계적 장치이다. 또한 트윗봇은 SNS로 연결되어 있는 가상의 공간과 작품이 설치된 실질적, 물리적 공간을 매개해준다. 고독과 같은 단어는 소셜 네트워크 속에서 느끼는 외로움을 보여주는 것이기도 하지만, 가상의 공간에서 많은 사람들이 사용하는 ‘외롭다’는 단어나 그와 유사한 감성적 단어는 현실에서 실제로 느끼는 심리적 상태를 간단한 문장으로 표현한 것들이다.

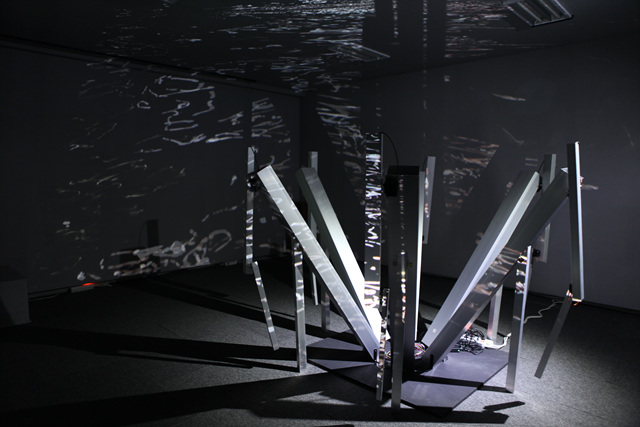

쿤스트독의 갤러리 2층에는 <Pieces of Me III – Falsebody)>를 설치하였다. 잘못된 신체, 오류의 신체라고 불리는 이 작업은 레이저 에칭이 된 플렉시글래스 패널과 디지털 애니메이션을 이용한 작업이다. 디지털화된 몸을 통해 작가는 비물질적인 측면을 보여준다. 관객들은 봉투에 담겨져 있는 일부 피스(piece)들을 가져갈 수 있으며, 관람객들은 원한다면 다시 갤러리에 자신이 가져간 봉투들을 사진으로 찍어 전송할 수 있다.

소셜 네트워크는 이전에는 가능하지 않던 실시간 업데이트가 지속적으로 이뤄지는 가상공간이자 현실적 공간이다. 스마트 폰 상에서 실시간으로 업데이트되는 정보와 더불어 트위트로 볼 수 있는 모든 정보들은 부유하고 안착되지 못하는 일종의 조각상태(pieces)들이기도 하다. 가상 공간은 현실 공간과 분리되어 존재하는 것이 아니라, 가상과 현실의 경계를 애매하게 만들었고, 소셜 네트워크 공간은 인간의 감각을 확장시키며 수많은 정보력으로 편이를 제공해왔다. 매체는 인간의 감각을 확장시켰을 뿐 아니라, 로잘린드 크라우스(Rosalind Krauss)의 말대로 기술적인 지지체(technical support)로 인간의 기억과 경험을 뒷받침하는 중요한 지지체 역할을 해왔다.

김현주는 테크놀로지가 예술적 매체뿐 아니라 일상적 영역으로 확장되면서 작가이자 유저로서 그동안 느껴온 심리적 불편함을 이번 전시에서 표현하고 있다. 테크놀로지는 현대인들을 포스트휴먼적인 정체성으로 변형시켜왔고 물리적인 인터페이스는 관객들에게는 새로운 차원의 인터랙티브성을 경험할 수 있는 기회를 제공해오고 있다. 작가는 미디어 아티스트로서 빠르게 발전하고 있는 기술들을 이해하고 이를 예술적인 차원에서 끌어들이고 있지만 예술의 탈물질성을 강조해온 미디어아트가 예술 오브제와 관람객들과 다시 조우하고 물리적으로 만나면서 확장된 장으로 변화해나갈 필요성을 역설하고 있다. 이번 전시를 통해 작가는 물리적인 인터랙티브성을 강조하던 미디어아트에서 인간의 감수성을 아우르는 차원으로 ‘인간적인’ 미디어 아트를 재해석하고 있다.

Sensitivity Generated in Media Art:

Hyun Ju Kim(ex-media)’s Floating, Fragmented Pieces of Me

Yeon Shim Chung (Critic/Curator)

Hyun Ju Kim’s “My Swimming Ego,” installed at KunstDoc, conveys her honest monologue both as a user of technology and a media artist that has freely utilized technology to her will. As a media artist, she has experimented with various media art and facade works based on social network systems, and has collaborated with diverse artists through convergence programs. Building a triangular media facade that connects the Hanbit Media Gallery, Seoul Square and Sangam DMC, she attempted at a new way of communication via realtime SNS.

Kim mainly addresses modern men’s sentiment, isolation, and issue of existence in a digital smart society, focusing on the relationship between information and images. In particular, the work at KunstDoc focuses not on various technological experiments, but rather on the expansion of the influence of digital media into our daily lives, and thus portrays the media artist’s conflict and compromise with the psychological reality. In this postmedium and digital era, anyone exposed to smart phones and social networks is bound to find himself or herself floating and swimming around in the ambiguous area where the line between the virtual and the real is blurred. The artist portrays the various changes in identity and body that we experience in the hybrid space of reality mixed with the virtual. Media art has stressed the “interactive” experience between the user and the medium, but the related technology has simplified the sentimental aspect of human relations, thus emotionally isolating the humans against one another. Ironically, the SNS is the most widely used form of communication and yet the most powerful tool of isolation.

The opening ceremony of Kim’s KunstDoc exhibition (March 16, 2013) started off with a media performance, a collaboration among Yi-Kyoung Kim (scenographer), Soon-young Park (sound artist), and Ji Sung Lee(curator). The performer’s body, wired with wearable computing, is Kim’s version of a digital body that has been fragmented into bits. Sensors are attached to the performer’s body and the moment the body is touched, the performer instantly transforms into a moving machine. It is in that moment that the posthuman body is detached from the mind. The mind and body disparately exist. Such uncomfortable moments are portrayed through the sound effects of the performance, movements of Kim’s Tweetbot and the poetic texts scattered throughout the project, altogether creating a mise en scene that baffles the audience.

The performance happening inside Kim’s installation allows the audience to immerse as if the audience had posthuman devices directly attached to them. This performance leads to the critical question of how such immersion, such digital technology and social media has isolated relationships between the body and mind, you and me, and the physical and the psychological self. Through Kim’s installation, we are able to both physically and psychologically pull ourselves away from the technology-based immersion and look back at the social media space. While Kim had focused on media interaction in the past, she now addresses the critical questions that she personally come across in the process of seeking artistic value as an engineering-based researcher.

With the advent of the information era through internet and social networking, a new form of communication was introduced, and such change in technology has transformed our daily lives, making possible a revolution in digital media. Both Jeffrey Shaw’s The Legible City (1988-1991), a digital media work, and Thomas Ruff’s Jpegs series, modification of pixels through constant fabrications of digital photographs, would not have been possible without digital technology. Image has now transcended the conceptual limitations of Baudrillard’s simulacre and is now treated like information and just as easily made into data. An image created by an anonymous user in the social network space is consumed, modified, and reproduced by another user.

Video combined with computers and installations opened up room for new media experiments, and modernist white cubes came to be in need of dark spaces, or “black boxes”. While the early video artists such as Vito Acconci and Bruce Nauman used small screens such as CCTVs, the new media artists that now require black boxes have evolved toward big screens that induce immersion. The change here refers to the fact that art is now conceived neither as object nor the Minimalist “thing” or “objecthood,” but as “image.”( Alexander Alberro, “Questionnaire Alberro,” October (Fall 2009), p. 58; points out the transformation into image as the initiative for study of “visual culture”; Susan Buck-Morss, “Visual Studies and Global Imagination,” Papers on Surrealism 2 (Summer 2004), pp. 1-29.) The transformation of images from analog to digital has allowed artists to more freely “edit” them, bringing forth the mixed usage of fiction and nonfiction images. Whereas the concept of “production” remained as an immobile state in traditional arts, the advent of new media has made us realize that such category is not a fixed idea.

Artist Hyun Ju Kim presents the issue of modern men’s identity and their experiencing sentimental schizophrenia in the virtual world of social networks, a space more real than the actual reality. This is also because it is in the virtual space that heterochrony, a fission in continuous temporality, is dealt with more significance. In a cyber space, the linear flow of time is broken and the past, present and future are mixed together. In such space, the natural and the artificial, the analogue and the digital, the sentimental and the rational, the rough (unedited) and the refined (edited), and the raw and the cooked do not exist as opposites, but rather go back and forth one another’s boundaries, all the while expanding our senses and sometimes isolating one another.

Kim explains that “my body is turned into tiny bits and these pieces are scattered throughout the vast cybernetic space, mixing with and connecting to other bodies.” Instead of realizing immediate interaction through mechanic feedbacks in a posthuman state where human and mechanic senses are intertwined, the artist asks whether sentimental sympathy is possible in such cyber spaces.

We are connected via social networks, and yet we coexist as isolated and fragmented points. Communication is easy, but on the other hand, everyone seeks anonymity and severance that isolate one against the other. With comprehensive understanding of technology, the artist uses the first and second floors of KunstDoc to display, through a “psychologically” interactive format, the loneliness and emptiness that we feel in such cyber spaces. To portray human sentiment and the fragmented identity in a virtual space, she has transformed the space of KunstDoc with her mise en scene. The video splashed onto the floor of KunstDoc consists of unedited Tweets. These tweets are raw texts free of any Photoshop manipulation; they fleeting beings with no unity or perpetuity whatsoever, just like a fragmented body. The texts exist as virtual images of super-modernity, temporarily existing as digital pixels and bits, then instantly vanishing.

Kim’s new work, <Pieces of Me II> accentuates the spatial nature of KunstDoc’s first floor. She picks up sentimental messages on Twitter and either prints or makes them into mobiles, thus transforming the cluster of texts into a sculptural installation art. Inside the world of Twitter, information is updated at a great pace and nothing stays fixed; the yellow texts are the most recently downloaded messages. Twitter users constantly come and go, and the relay of comments on short messages create a transient and unrefined space. Twitter space, which could be referred to as the world of super modernity, is an instant space that is fleetingly consumed. This is where one’s cyber identity is dispersed and scattered, and where one’s body and identity are fragmented into digital bits. This is in no way the sole artist’s sentiment; anyone participating in the social networks would experience similar feelings. It is because such sentimental expressions are universal that they can be collectivized. “Swimming Ego” uses a physical installation to portray our daily sentiments within a digital environment, and conveys the self portrait of our lost selves that cannot seem to belong anywhere. Digital media has extended our senses and body, but has failed to bring us psychological comfort.

Kim’s installation <Pieces of Me I- Tweetbot> at KunstDoc is a conceptual continuance of her work displayed at Savina Museum’s “Social Art” in spring of 2012. Back then, the artist had created her TweetBot v1.0, 2012. This time, her “Tweetbot,” about 45 centimeters long, crawls around and shows to the public the sentimental expressions such as “lonely,” “alone,” “loneliness,” and “waiting alone” that the artist has searched and picked up on Twitter. “Tweebot,” Twitter-robot, is a mechanic device that captures words on Twitter. This Tweetbot also mediates the virtual space of SNS and the real, physical space where the art is installed. Tweeted words such as “loneliness” do in fact convey the sentiment that social networks induce on people, but are also simple expressions of what people actually feel in the real world.

The artist has installed <Pieces of Me III – FalseBody> on the second floor of KunstDoc. Also known as “Falsified Body” and “Body of Mistakes,” this work consists of a laser-etched Plexiglas panel and digital animation. The artist uses a digital body to reveal its immaterial aspects. The audience is free to take with them pieces of the art in a bag, and also take photographs of the bags and send them back to the gallery.

A social network is both a virtual and real space in which information is constantly and instantly updated in a way that was not possible in the past. The information updated via smartphones and the information concurrently available on Twitter exist as fragmented “pieces” that cannot stay put. The virtual and the real spaces do not exist separately; their boundaries have been blurred. In such times, social networks have extended human senses and brought about a new convenience through its vast amount of information. Medium has not only extended human senses, but as Rosalind Krauss has said, acted as the “technical support” of human memory and experience.

Kim expresses in this exhibition the psychological discomfort that she has felt, both as artist and user, at having technology expand its influence into not only artistic medium but our daily lives. Technology has transformed the identity of modern men into that of posthuman nature, and its physical interface has provided its audience the opportunity to experience interactivity at a whole new level. Kim, as a media artist, has a profound understanding of the fast developing technology and embraces it at an artistic level. At the same time, she stresses the necessity for the media art, which had put great emphasis on art’s transcending materiality, to face and physically meet its audience and objects in order to proceed onto an expanded field. Through this exhibition, the artist steps back from the earlier media art that stresses physical interactivity, and has reinterpreted media art into a “human” art that embraces humane sentimentality.

Translation: Eunah Park